Редакция альманаха «Мы наши» провела на Книжном салоне три мероприятия. Много это или мало? Некоторые организации ухитряются проводить одно за другим в режиме нон-стоп, переходя из шатра в зал, из зала в шатер. Но нам-то еще на стенде стоять. Так что три – это много. Это были презентация альманаха, творческая встреча с писателем Даниилом Туленковым и круглый стол. Мне кажется, мы охватили достаточно большой спектр вопросов в острой теме современной войны.

Итак, по порядку:

ПОБЕДИТЕЛИ. Новая русская проза

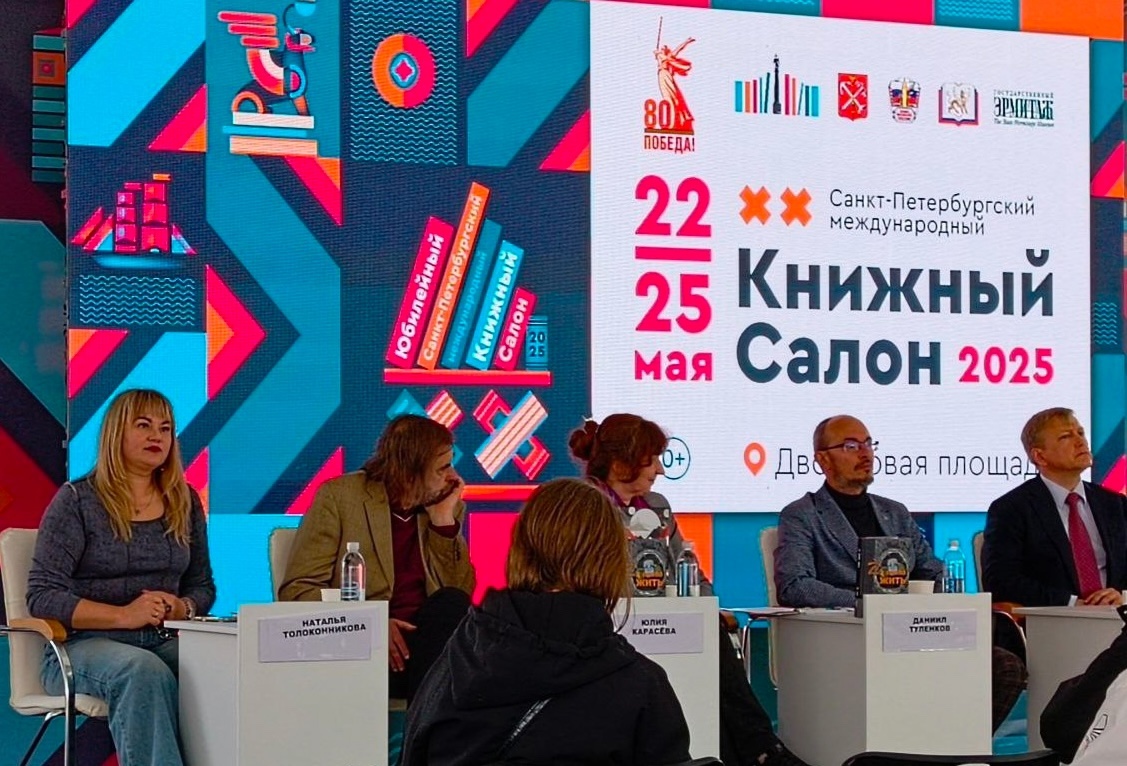

Презентация патриотического альманаха «Мы наши» (Санкт-Петербург).

Если на прошлом Книжном салоне мы представляли альманах как проект, и первый выпуск на тот момент был еще в типографии, то сегодня мы показали уже шесть печатных выпусков – пять полноценных книг художественной прозы и одну книгу – сборник гражданской лирики.

На презентации выступили не только мы, издатели альманаха Юлия и Иван Карасёвы, но и авторы сборников Мария Смирнова, Даниил Туленков, Андрей Лисьев, Сергей Сороковиков, художница, чьи картины стали обложками и иллюстрациями сборников, Наталья Толоконникова, книжный обозреватель Портала «Культура Петербурга» и писатель Кирилл Казачинский.

Начали мы со стихов Марии Смирновой. Поэзия – это тот язык, что понятен каждому, что находит путь к сердцам быстрее прозы, как бы она ни была хороша. Объемные поэтические образы моментально срабатывают на эмоциональном уровне.

«К сожалению, сейчас среди книг, особенно если говорить о детской или подростковой литературе, много красивых, ярких изданий, в которых на самом деле нет ничего. Они пустые. Они ничему не учат. Никто не рождается патриотом, так же как не рождается полиглотом, говорящим на трех языках. Мы учим детей говорить… Почему мы не учим их быть патриотами? Патриот — это человек, который знает историю своей страны. Задача писателей — помочь молодому поколению понять своих отцов, своих дедов, тех кто принес Победу в Великой Отечественной войне, тех людей, что сейчас делают неоценимые вещи, защищая нас, защищая Родину. И хорошо, что появляется такая литература. Новая «лейтенантская» проза прорастает как трава. Прорастает один сборник, другой…» — это слова Кирилла Казачинского.

Даниил Туленков — автор дилогии «Шторм Z. У вас нет других нас» и «Жена штурмовика», переживший все события, описанные в этих книгах, отметил, что какие-то эпизоды, не вошедшие в книги, но достойные публикации, могут быть напечатаны в альманахе «Мы наши» отдельными рассказами. Пока для него, как писателя тема войны не закрыта. У нас есть перспективы дальнейшего сотрудничества.

Андрей Лисьев, доброволец, автор повестей о борьбе донбасского ополчения и СВО («Не прощаемся», «За каждый метр») поддержал тему: писатель находит на войне такие архетипы персонажей, мимо которых он мог пройти в мирной жизни. И добавил, что устал писать о войне. «Находясь там, я жду победы», — сказал он.

Сергей Сороковиков пишет короткие рассказы о бойцах 80-го танкового полка, где сейчас воюет его сын. Война стала частью его семьи. Задача новой прозы показать тот мир, «мир Войны», как это не парадоксально звучит, этому миру, «миру Мира». Для тех, кто воюет там, Родина — это не Красная площадь, не флаги, это мы с вами, те кто ходит по улицам, те, кто ждет дома. Они знают, за что идет война. И здесь тоже должны это знать. Надо объединить эти два мира, считает писатель.

Наталья Толоконникова рассказала о сюжетах, отраженных на ее картинах, тех, что стали обложками выпусков альманаха «Мы наши». Это реальные истории: и «Седые дети», каких немало на Донбассе, и «Несладкая жизнь», когда раненый боец остается в окопе один на несколько долгих дней, и единственное, что у него есть — банка сгущенки и пара гранат.

В заключительном слове Сергей Рац, член Союза писателей России, ветеран службы госбезопасности, вернулся к мысли о задаче литераторов объединить два мира, не оставлять их параллельными: мир, в котором сражаются отцы и братья, и мир, в котором мы их ждем.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ книги Даниила Туленкова «Жена штурмовика»

Провел ее Иван Карасёв. «Жена штурмовика» — продолжение книги «Шторм Z. У вас нет других нас». Если в первой книге перед читателем раскрывается «мир Войны», то здесь это, скорее «мир Мира», хотя, безусловно, те кто ждет бойцов дома: жены, матери, отцы, дети — все они причастны к «миру Войны». Кроме самого писателя на вопросы зрителей отвечала и героиня книги, жена Даниила Анна. Что общего и в чем отличие героини от реальной женщины? Все же это литературный образ, хотя все события в тексте подлинные. Как прорабатывалась книга? Можно ли считать Анну соавтором? Будет ли у дилогии продолжение? На эти и другие вопросы ответили Даниил и Анна Туленковы.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ОТРАЖЕНИЕ СВО В КУЛЬТУРЕ.

Круглый стол

Тема специальной военной операции (СВО) и её влияние на общество, культуру и личные судьбы — это не просто актуальный вопрос, а необходимость, требующая глубокого осмысления и обсуждения. Все формы искусства — литература и театр, живопись и фотография — теперь не только каналы передачи информации, но и мощные инструменты воспитания гражданского сознания. Они формируют общественное мнение, вдохновляют на действия и помогают людям понять и принять сложные процессы, происходящие вокруг них.

Выставка портретов раненых, сделанных петербургскими художниками в госпитале г. Пишкин «Герои нашего времени» будет открыта в Медиа-центре Портала «Культура Петербурга» 05 июня. Шеф-редактор Портала Елена Казачинская рассказала об организации экспозиции. Эта выставка — прямое продолжение той, что совсем недавно была представлена в Медиа-центре: «Военная история моей семьи». Она посвящалась отцам и дедам, героям Великой Отечественной войны.

Организатор выставки «Герои нашего времени» — Анатолий Лаптев, руководитель реабилитационных программ для раненных бойцов.

Художник, участник проекта, Ян Лельчук считает, что реабилитация с помощью портретных зарисовок — самое малое, чем могут помочь люди искусства фронту, нашим воинам, что очень сильно нуждаются в поддержке страны, за которую они кладут свои жизни, своё здоровье, терпят лишения. И призвал коллег художников, кто владеет навыками портрета, помочь и раненым, и врачам, медсёстрам, своим творчеством мотивируя ребят с боевыми травмами к выздоровлению.

Андрей, позывной Золотой, участник СВО после очередного ранения оказался в госпитале в. Пушкине. Там узнал о реабилитационной программе Анатолия Лаптева. Экскурсии в Петербург для ребят со всей России, это прекрасная психологическая встряска, а портреты художников, это, вообще, такой мотив к жизни! Раненые на самом деле чувствуем горячую поддержку и искреннее участие в нашем общем деле по уничтожению врага, освобождению наших земель и наших людей от нацистской нечисти!

Сергей Ачильдиев, журналист, телеведущий, писатель, считает, что надо рассказывать о «мире Войны». Но к сожалению, как обычно, появляется наносное: разделение на патриотов и непатриотов в литературе. Разве «Мертвые души» не патриотическое произведение. Любая хорошая литература патриотична.

Герман Садулаев, писатель, издатель, общественный деятель, говорил о том, что положительный вектор в распространении литературы по теме СВО есть. Общество начинает понимать, что идет война, и надо освещать ее, ее причины в разных аспектах культуры, в кино, в театре, в книгах. Но все же большую часть книжного рынка занимает коммерческая литература.

Сергей Дмитриев, главный редактор издательства «Вече» о статистике изданных книг, которую отражает каталог Российского Книжного Союза: книги, посвященные борьбе Донбасса и СВО занимают 0,5% книжного рынка. И многие библиотеки не закупают книги по новой «военной» тематике, считая, что такая литература не востребована. Подтверждением его слов служит панельная дискуссия «Ценность современности. Что имеем — не храним?», организованная библиотекой имени Маяковского, которая прошла на Книжном салоне в этот же день, но несколько раньше. Ни библиотекари, ни книготорговцы, ни издатели — спикеры дискуссии — ни слова не сказали об этой современности. Для них часы давно остановились: после блокады в нашем городе говорить уже не о чем, ничего более современного, чем Моцарт и Александринский столп в культуре нет, литература — это Пушкин, Толстой и Шефнер. Я напрашивалась в спикеры на эту дискуссию, но меня не взяли, и понятно почему. Хорошо бы смотрелись на глянцевой панели пропахшая порохом и кровью тема СВО?

Александр Добрый, писатель, участник ополчения, доброволец говорил о ярлыках: Z-писатель — это тот ярлык, что заводит современную военную литературу в резервацию. Война будет продолжаться, она становится все шире и все ближе к нам. И будет длиться, пока не затронет каждого.

Андрей Лисьев считает, что, когда идет война, задача литераторов, проводников культуры, передать складывающуюся картину, образы героев широкой публики. Сейчас время малой литературной формы: рассказов, стихов. Даже рассказа достаточно для кинематографа, чтобы создать насыщенную историю для зрителя. Но персонажи, живущие в текстах, еще не прошли свой путь, и время осмысления и создания больших и ярких книг еще не пришло.

Проблем много, но это не повод, опускать руки и ничего не делать. Альманах «Мы наши» продолжает свою работу и продолжает публиковать и продвигать художественную литературу, просвещенную острым проблемам современности.

PS. По наблюдениям на стенде «ИД Полынья»:

Подходили люди, немало, примерно сорока, плюс-минус лет. Поводив глазами по книгам, спрашивали: «Я вот ничего не знаю про эту войну. У вас есть, что почитать?» И это, на мой взгляд, самый главный, хотя и промежуточный итог: общество стало поворачиваться к «миру Войны», понимать, что это касается всех и, широко закрыв глаза, не пересидишь, в стороне не останешься.

Главный редактор альманаха «Мы наши» Юлия Карасёва

Смотреть трансляцию Жаннет Бар с презентации альманаха "Мы наши"

Смотреть видеоотчет о Круглом Столе "Новая реальность. Отражение СВО в культуре"

Итак, по порядку:

ПОБЕДИТЕЛИ. Новая русская проза

Презентация патриотического альманаха «Мы наши» (Санкт-Петербург).

Если на прошлом Книжном салоне мы представляли альманах как проект, и первый выпуск на тот момент был еще в типографии, то сегодня мы показали уже шесть печатных выпусков – пять полноценных книг художественной прозы и одну книгу – сборник гражданской лирики.

На презентации выступили не только мы, издатели альманаха Юлия и Иван Карасёвы, но и авторы сборников Мария Смирнова, Даниил Туленков, Андрей Лисьев, Сергей Сороковиков, художница, чьи картины стали обложками и иллюстрациями сборников, Наталья Толоконникова, книжный обозреватель Портала «Культура Петербурга» и писатель Кирилл Казачинский.

Начали мы со стихов Марии Смирновой. Поэзия – это тот язык, что понятен каждому, что находит путь к сердцам быстрее прозы, как бы она ни была хороша. Объемные поэтические образы моментально срабатывают на эмоциональном уровне.

«К сожалению, сейчас среди книг, особенно если говорить о детской или подростковой литературе, много красивых, ярких изданий, в которых на самом деле нет ничего. Они пустые. Они ничему не учат. Никто не рождается патриотом, так же как не рождается полиглотом, говорящим на трех языках. Мы учим детей говорить… Почему мы не учим их быть патриотами? Патриот — это человек, который знает историю своей страны. Задача писателей — помочь молодому поколению понять своих отцов, своих дедов, тех кто принес Победу в Великой Отечественной войне, тех людей, что сейчас делают неоценимые вещи, защищая нас, защищая Родину. И хорошо, что появляется такая литература. Новая «лейтенантская» проза прорастает как трава. Прорастает один сборник, другой…» — это слова Кирилла Казачинского.

Даниил Туленков — автор дилогии «Шторм Z. У вас нет других нас» и «Жена штурмовика», переживший все события, описанные в этих книгах, отметил, что какие-то эпизоды, не вошедшие в книги, но достойные публикации, могут быть напечатаны в альманахе «Мы наши» отдельными рассказами. Пока для него, как писателя тема войны не закрыта. У нас есть перспективы дальнейшего сотрудничества.

Андрей Лисьев, доброволец, автор повестей о борьбе донбасского ополчения и СВО («Не прощаемся», «За каждый метр») поддержал тему: писатель находит на войне такие архетипы персонажей, мимо которых он мог пройти в мирной жизни. И добавил, что устал писать о войне. «Находясь там, я жду победы», — сказал он.

Сергей Сороковиков пишет короткие рассказы о бойцах 80-го танкового полка, где сейчас воюет его сын. Война стала частью его семьи. Задача новой прозы показать тот мир, «мир Войны», как это не парадоксально звучит, этому миру, «миру Мира». Для тех, кто воюет там, Родина — это не Красная площадь, не флаги, это мы с вами, те кто ходит по улицам, те, кто ждет дома. Они знают, за что идет война. И здесь тоже должны это знать. Надо объединить эти два мира, считает писатель.

Наталья Толоконникова рассказала о сюжетах, отраженных на ее картинах, тех, что стали обложками выпусков альманаха «Мы наши». Это реальные истории: и «Седые дети», каких немало на Донбассе, и «Несладкая жизнь», когда раненый боец остается в окопе один на несколько долгих дней, и единственное, что у него есть — банка сгущенки и пара гранат.

В заключительном слове Сергей Рац, член Союза писателей России, ветеран службы госбезопасности, вернулся к мысли о задаче литераторов объединить два мира, не оставлять их параллельными: мир, в котором сражаются отцы и братья, и мир, в котором мы их ждем.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ книги Даниила Туленкова «Жена штурмовика»

Провел ее Иван Карасёв. «Жена штурмовика» — продолжение книги «Шторм Z. У вас нет других нас». Если в первой книге перед читателем раскрывается «мир Войны», то здесь это, скорее «мир Мира», хотя, безусловно, те кто ждет бойцов дома: жены, матери, отцы, дети — все они причастны к «миру Войны». Кроме самого писателя на вопросы зрителей отвечала и героиня книги, жена Даниила Анна. Что общего и в чем отличие героини от реальной женщины? Все же это литературный образ, хотя все события в тексте подлинные. Как прорабатывалась книга? Можно ли считать Анну соавтором? Будет ли у дилогии продолжение? На эти и другие вопросы ответили Даниил и Анна Туленковы.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ОТРАЖЕНИЕ СВО В КУЛЬТУРЕ.

Круглый стол

Тема специальной военной операции (СВО) и её влияние на общество, культуру и личные судьбы — это не просто актуальный вопрос, а необходимость, требующая глубокого осмысления и обсуждения. Все формы искусства — литература и театр, живопись и фотография — теперь не только каналы передачи информации, но и мощные инструменты воспитания гражданского сознания. Они формируют общественное мнение, вдохновляют на действия и помогают людям понять и принять сложные процессы, происходящие вокруг них.

Выставка портретов раненых, сделанных петербургскими художниками в госпитале г. Пишкин «Герои нашего времени» будет открыта в Медиа-центре Портала «Культура Петербурга» 05 июня. Шеф-редактор Портала Елена Казачинская рассказала об организации экспозиции. Эта выставка — прямое продолжение той, что совсем недавно была представлена в Медиа-центре: «Военная история моей семьи». Она посвящалась отцам и дедам, героям Великой Отечественной войны.

Организатор выставки «Герои нашего времени» — Анатолий Лаптев, руководитель реабилитационных программ для раненных бойцов.

Художник, участник проекта, Ян Лельчук считает, что реабилитация с помощью портретных зарисовок — самое малое, чем могут помочь люди искусства фронту, нашим воинам, что очень сильно нуждаются в поддержке страны, за которую они кладут свои жизни, своё здоровье, терпят лишения. И призвал коллег художников, кто владеет навыками портрета, помочь и раненым, и врачам, медсёстрам, своим творчеством мотивируя ребят с боевыми травмами к выздоровлению.

Андрей, позывной Золотой, участник СВО после очередного ранения оказался в госпитале в. Пушкине. Там узнал о реабилитационной программе Анатолия Лаптева. Экскурсии в Петербург для ребят со всей России, это прекрасная психологическая встряска, а портреты художников, это, вообще, такой мотив к жизни! Раненые на самом деле чувствуем горячую поддержку и искреннее участие в нашем общем деле по уничтожению врага, освобождению наших земель и наших людей от нацистской нечисти!

Сергей Ачильдиев, журналист, телеведущий, писатель, считает, что надо рассказывать о «мире Войны». Но к сожалению, как обычно, появляется наносное: разделение на патриотов и непатриотов в литературе. Разве «Мертвые души» не патриотическое произведение. Любая хорошая литература патриотична.

Герман Садулаев, писатель, издатель, общественный деятель, говорил о том, что положительный вектор в распространении литературы по теме СВО есть. Общество начинает понимать, что идет война, и надо освещать ее, ее причины в разных аспектах культуры, в кино, в театре, в книгах. Но все же большую часть книжного рынка занимает коммерческая литература.

Сергей Дмитриев, главный редактор издательства «Вече» о статистике изданных книг, которую отражает каталог Российского Книжного Союза: книги, посвященные борьбе Донбасса и СВО занимают 0,5% книжного рынка. И многие библиотеки не закупают книги по новой «военной» тематике, считая, что такая литература не востребована. Подтверждением его слов служит панельная дискуссия «Ценность современности. Что имеем — не храним?», организованная библиотекой имени Маяковского, которая прошла на Книжном салоне в этот же день, но несколько раньше. Ни библиотекари, ни книготорговцы, ни издатели — спикеры дискуссии — ни слова не сказали об этой современности. Для них часы давно остановились: после блокады в нашем городе говорить уже не о чем, ничего более современного, чем Моцарт и Александринский столп в культуре нет, литература — это Пушкин, Толстой и Шефнер. Я напрашивалась в спикеры на эту дискуссию, но меня не взяли, и понятно почему. Хорошо бы смотрелись на глянцевой панели пропахшая порохом и кровью тема СВО?

Александр Добрый, писатель, участник ополчения, доброволец говорил о ярлыках: Z-писатель — это тот ярлык, что заводит современную военную литературу в резервацию. Война будет продолжаться, она становится все шире и все ближе к нам. И будет длиться, пока не затронет каждого.

Андрей Лисьев считает, что, когда идет война, задача литераторов, проводников культуры, передать складывающуюся картину, образы героев широкой публики. Сейчас время малой литературной формы: рассказов, стихов. Даже рассказа достаточно для кинематографа, чтобы создать насыщенную историю для зрителя. Но персонажи, живущие в текстах, еще не прошли свой путь, и время осмысления и создания больших и ярких книг еще не пришло.

Проблем много, но это не повод, опускать руки и ничего не делать. Альманах «Мы наши» продолжает свою работу и продолжает публиковать и продвигать художественную литературу, просвещенную острым проблемам современности.

PS. По наблюдениям на стенде «ИД Полынья»:

Подходили люди, немало, примерно сорока, плюс-минус лет. Поводив глазами по книгам, спрашивали: «Я вот ничего не знаю про эту войну. У вас есть, что почитать?» И это, на мой взгляд, самый главный, хотя и промежуточный итог: общество стало поворачиваться к «миру Войны», понимать, что это касается всех и, широко закрыв глаза, не пересидишь, в стороне не останешься.

Главный редактор альманаха «Мы наши» Юлия Карасёва

Смотреть трансляцию Жаннет Бар с презентации альманаха "Мы наши"

Смотреть видеоотчет о Круглом Столе "Новая реальность. Отражение СВО в культуре"